用vpn上不了国外网站

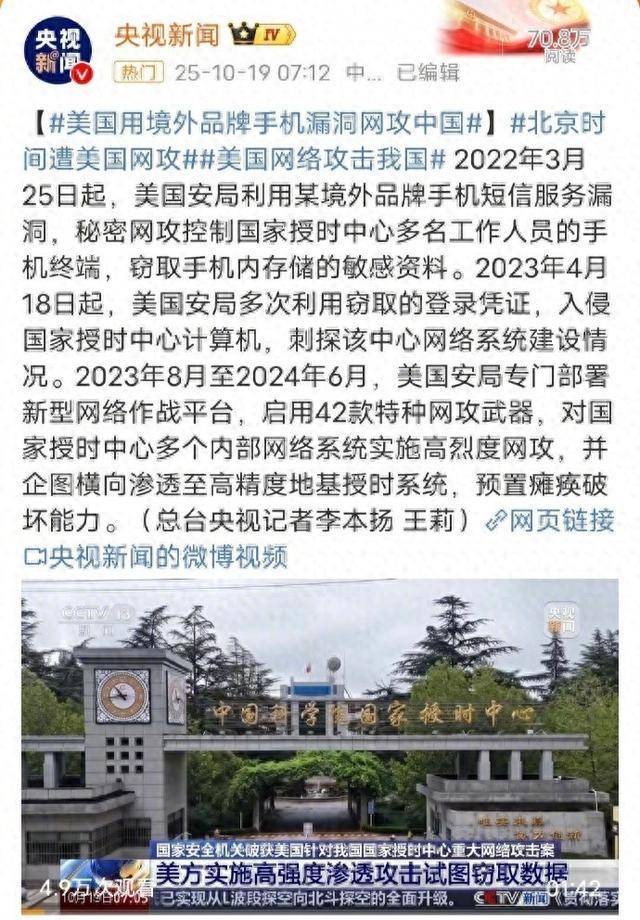

美国国家安全局(NSA)利用境外品牌手机的漏洞,突破了中国国家授时中心的安全防线,进行了长达数年的秘密网络攻击。

一场精心策划的攻击,其源头竟潜藏于我们每个人口袋里的寻常之物,这听起来是不是像电影情节?然而,当央视在10月19日揭开这幕大戏时,现实的冲击远超任何虚构。

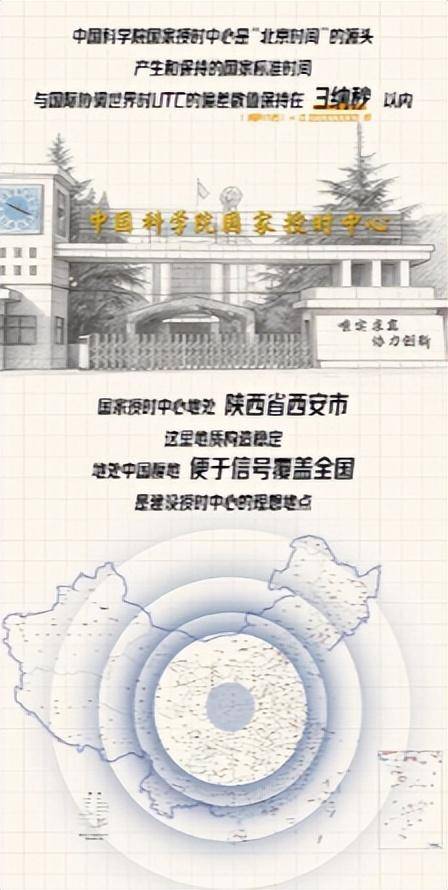

这场风暴的核心,是中国位于陕西西安的国家授时中心,而幕后黑手,正是那个早已被坐实“黑客帝国”之名的美国国家安全局(NSA)。

它戏剧性地揭示了一个残酷的真相:在今天,一个国家最核心的命脉,其脆弱性可能就暴露在一款普通手机的短信服务漏洞上。

这个微不足道的点,是如何成为撬动国家级关键基础设施的支点?这背后牵扯的,远不止技术那么简单。

现代网络战争的可怕之处,在于它能将我们最习以为常、最信任的工具,悄无声息地变成刺向自己的利刃。

这次攻击的起点,就是一款境外品牌手机,一个我们每天用来收发信息的工具。它的短信服务存在一个不为人知的缺陷,而这,就成了NSA眼中完美的“后门”。

这起事件给了我们一记响亮的耳光:在万物互联的时代,任何一个智能设备,无论是手机还是电脑,都可能沦为潜伏的“特洛伊木马”。

国家安全机关依法防范打击网络间谍活动,对国内机关、团体、企业事业组织和其他社会组织开展反间谍安全防范指导和检查。

如果说找到那个手机漏洞只是找到了一个支点,那么接下来的操作,才是真正展现其破坏力的“杠杆效应”。

攻击者的厉害之处,不在于那最初的单点突破,而在于他们如何通过一连串精密的连锁反应,将一个小漏洞的威力放大到足以威胁整个国家系统的程度。

拿到工作人员的敏感资料后,他们很快就拼凑出了进入内部计算机系统的登录凭证。这相当于从撬开一扇窗,变成了大摇大摆地走进大门。

但这仅仅是开始。一旦进入内部网络,NSA便部署了多种专业的网络攻击武器,展开了一场大规模的攻防行动。

他们的野心极大,并不满足于在边缘网络徘徊,而是试图一路向核心渗透,目标直指精度更高的地基授时系统。

为了给这套复杂的攻击链条打掩护,他们精心选择了在北京时间的深夜至凌晨发动攻击,并全程通过虚拟专用服务器(VPN)来隐藏自己的真实来源。

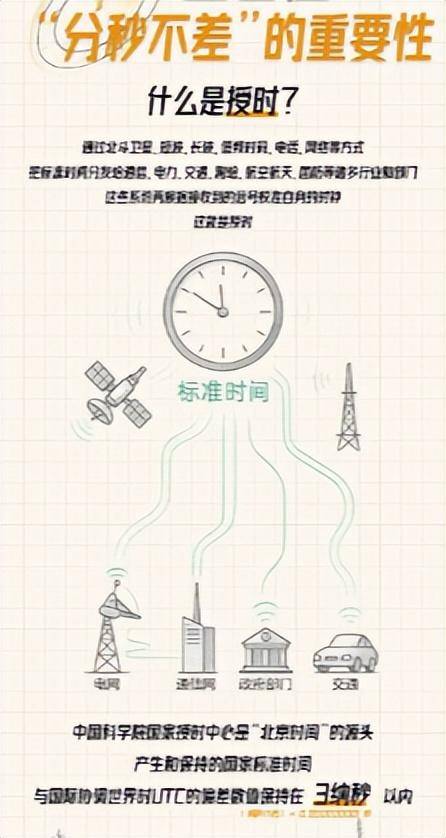

为什么是国家授时中心?这个看似专业而遥远的名字,实际上是我们整个现代社会正常运转的“心脏起搏器”。

从金融交易的精确对账,到电网的稳定输送,再到通信网络的同步和交通系统的调度,无一不依赖于它提供的精准时间基准。

这暴露了攻击方一个极为深远的战略意图:争夺数字时代最核心的战略资源——时间控制权。这背后,是中美之间愈演愈烈的技术霸权之争。

这次行动的性质,与多年前斯诺登事件所揭露的全球监听行为一脉相承,但性质却发生了根本性的恶化。

如果说斯诺登揭示的是美国在全球范围内“偷听”,那么这次针对授时中心的攻击,则是从“窃听”升级为谋求“瘫痪”的能力。

早在2013年,全世界就见识过美国的监听网络有多么庞大,连德国、法国、荷兰等盟友的领导人都未能幸免。

在其所谓的“全球安全战略”框架下,任何被视为潜在竞争对手或威胁的国家,都会被纳入攻击目标清单。

我们必须清醒地认识到,只要核心的芯片、高精度的授时系统、底层的操作系统、关键的网络防护设备依赖于外部技术,就等于在自己的家中预留了潜在的“后门”。

因此,加大在这些领域的自主研发投入,是治本之策,刻不容缓。这不仅仅是经济问题,更是生存问题。

从加强个人密码管理,到警惕来路不明的链接和软件,每一个普通人用vpn上不了国外网站,其实都是国家数字长城上的一块砖。

在这场没有硝烟的博弈中,对信息的掌控能力,直接决定了谁能掌握主动,谁能在全球化的竞争中占据领先地位。

从一枚小小的手机漏洞,到一个国家的“时间命脉”,这条攻击链条清晰地告诉我们,在新的时代,安全已经没有前方后方之分,每个人都身处其中。